Era una madrugada del 24 de septiembre a las afueras del club Berghain en Berlin. En el reloj se marcaban las 2:33 am. No hacia nada empezó la primera de varias sesiones mientras el espacio -para algunos intimidante, para otros atractivo- se empezaba a llenar de personas vestidas de negro prestas para hacer una fila a ingresar. Había leído poco o casi nada sobre como pasar el filtro estricto de su entrada.

— “Si no te sientes cómodo, nos podemos ir cuando quieras”

A mi lado tenia a Yorgos, un amigo y colega que había venido varias veces y que aun así, no se consideraba infalible al entrar. No había nada estrafalario en nuestra forma de vestir, literalmente iba con una camiseta negra, un pantalón negro y los mismos zapatos de papá jubilado que uso en mis viajes. En nuestros maletines teníamos un cambio de camiseta, ropa interior y desodorante.

En la fila no había mucha gente, debo confesar. Desde el momento de llegada, hasta que tomamos la puerta pasaron unos 11 minutos. Eso sí, era particular ver a quienes se les denegaba el acceso: ¿un grupo de cinco jovenes de 20 años? Fuera. ¿Dos chicas con alitas de angeles? Fuera. ¿Un tipo vestido de forma regular? También fuera. Ahí ya no sabía que iba a suceder. “Si no entramos, vamos a dormir y venimos mañana”, me dice Yorgos.

Llegamos juntos a la entrada. Yo estaba estoico, ni siquiera hice contacto visual con el portero a quien dirigió la palabra únicamente a mi amigo. Pronunció algo en alemán, a lo que solamente pude escuchar como respuesta un “zwei”. Eso fue todo: bienvenido a Berghain.

Al entrar, uno de los trabajadores procede a tapar con cuatro stickers verdes las cámaras de mi teléfono antes siquiera de pagar. Acto seguido, entro a un lobby, inmenso, un tanto frío, con un sofá justo al frente de los casilleros para dejar las cosas. Ahí, varias personas se cambiaban de ropa sin pudor alguno -como si el pudor existiese en algún rincón de esta enorme mole- mientras rápidamente dejábamos la chaqueta y nuestros maletines a cambio de un pendiente —bastante deseable— que serviría para reclamarlos.

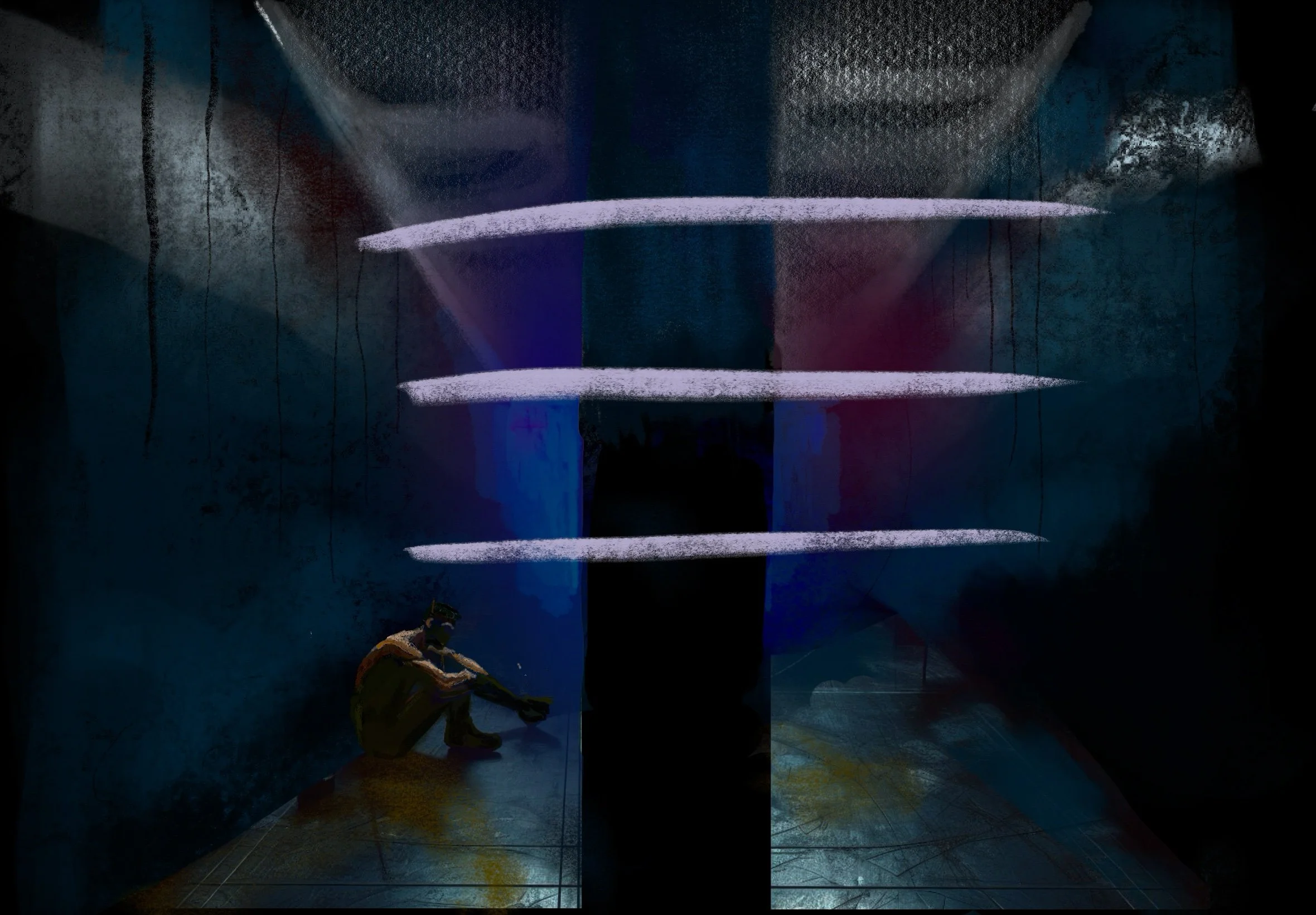

Y es donde el espacio empieza a cobrar otra dimension. La entrada a Berghain se desdobla en dos momentos: uno, el “bajo”, una sala hipóstila de concreto, con alguna barra y siluetas paseando; otra, al lado, un sofá y una escalera como antesala a lo que muchos llaman “la catedral del techno”. No era para menos que en el sofá, una pareja tenía relaciones sexuales y justo al lado, un chico estaba indiferente mientras bebía una botella con agua.

Empezaba a entender que Berghain no es un territorio común.

El espacio, pensado y ligero a la vez tiene una particularidad: creo que por primera vez había entendido un club como el tamaño “perfecto”: ni te ahoga en dimensiones, pero tampoco te hace sentir que estás en una ratonera. Es un atrio bautizado con luz y sonido, y que entiende la complejidad y correlación entre ambos elementos. No hace mucho hablé sobre el origen de este matrimonio en la obra del arquitecto y compositor Iannis Xenakis y de la relevancia que su obra tuvo para el techno.

En ningún momento de todo el fin de semana la música se detuvo: cada uno de los DJ pasaban la batuta de una sesión a la otra, de forma fluida. Si Berhgain es una catedral, el DJ es el sacerdote y la mezcla es su sermón. Para alguien como yo al que mi contacto con el techno era anecdótico —solo había ido a Left Bank en Tbilisi y a BAUM en Bogotá— era entre tanto seductor comprender cómo era sujeto sensorial ante el camino que la mezcla iba dibujando. Conduces dentro de él y transitas en el sendero que el DJ te ha propuesto transitar.

El espacio central, o la “pista” de baile tiene una condición gravitatoria. Es donde la luz y el sonido tienen protagonismo y todo órbita alrededor. Literalmente. El club tiene una serie de espacios diversos que están en todas las direcciones y niveles que aseguran de una forma precisa que no tengas que abandonar el lugar de no ser muy necesario. Es decir, toda la estructura del lugar está condicionada a mantenerte dentro de él.

Ir al baño, en sí es uno de esos momentos particulares donde la vulnerabilidad, extrañeza y crudeza de Berghain se da a todas luces. No hay espejos. No hay vanidad. No hay absolutamente nada que pueda distraerte. Y funciona con un extraño código de comportamiento heredado, de reglas que entran por ósmosis de las cuales no encuentro explicación social. Todos se drogan; nadie ve drogas. Es como si Berghain impusiera una especie de respeto sobreespacial y las personas aceptaran realizar estas acciones de forma ordenada, en cada uno de los cubículos, escondidos del resto.

Aún así, de nuevo, te enfrentas a esa crudeza brutalista y sensorial dentro. El mito aquel del sujeto que pide orina a todo el que va a mear dentro de uno de los baños no es un mito. Un señor, de edad media, se acerca con un rostro penitente a pedirte. Bueno, no exactamente: justo a mi lado, una chica esperaba a que su novio, aparentemente estadounidense, terminara de mear. Ahí aparece este personaje, quien de forma clara le pide su orina en un alemán claro sostienendo un vaso en el aire. Ella aprueba sorprendida. Él accede.

Y es que Berghain es una congruencia de personajes que no son personajes. No se si pueda explicarlo, pero una vez renuncias a verte en un espejo o a tomarte una selfie, renuncias a toda percepción interna sobre tí: no sabes como eres, ni como te ven los demás. No tienes idea si estás mal peinado, si la camiseta está torcida o si acaso fuera necesario usarla. No te preocupa tu percepción: te escabulles en la percepción misma.

La luz relata y condiciona cada espacio dentro. Una sala de fumadores, a uno de los costados, bañaba de luz naranja y azul a todo el que se sentara en su curvilíneo sofá a conversar. Un marco de concreto desbastado, un vano que ofrecía un marco de retrato a la escena y la libertad de sentirse completamente libre era lo que podía recordar.

No podría describir mejor esta experiencia que el estar sumergido dentro de una película.

Berghain es cinematográfico.

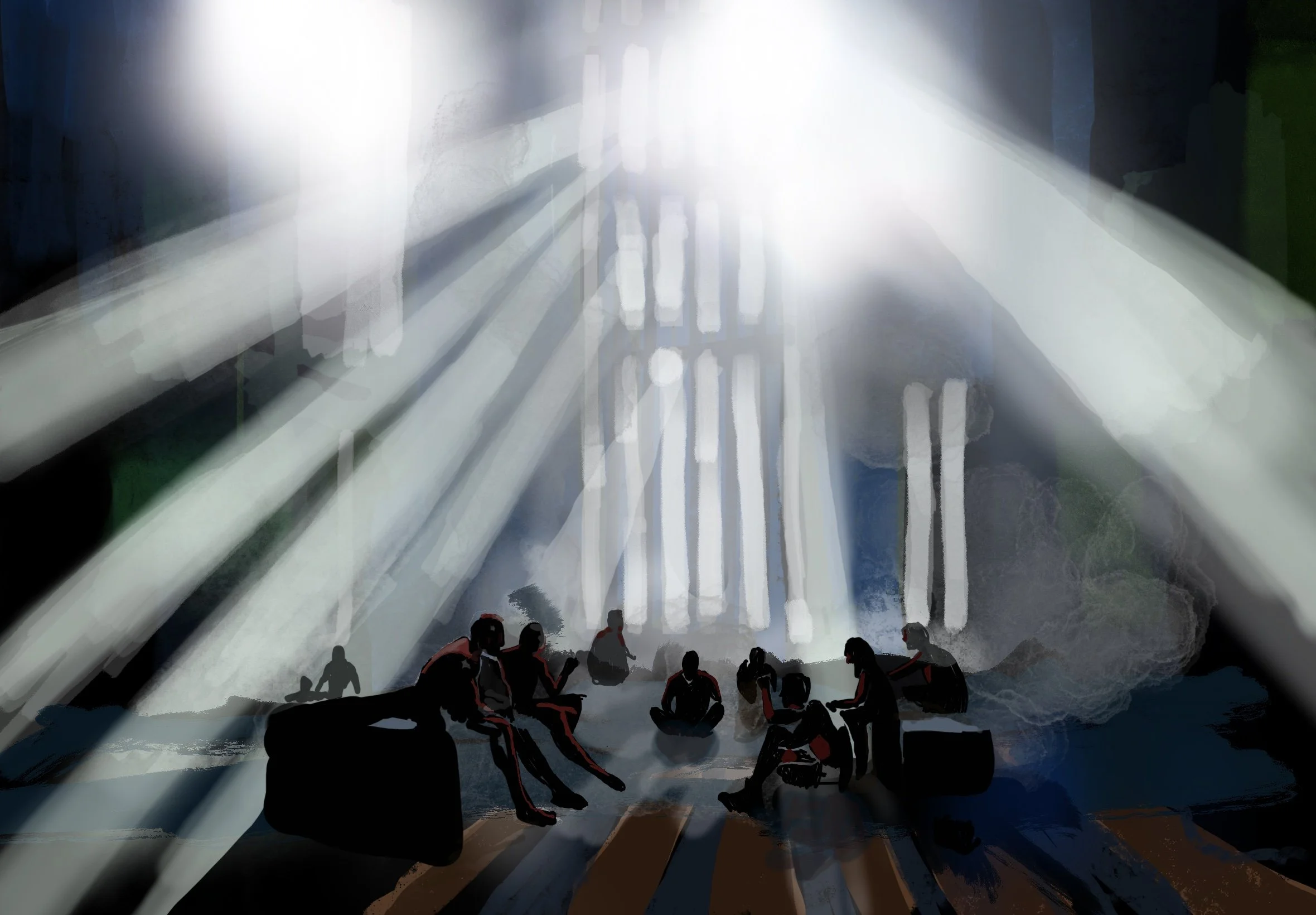

En algún momento, amaneció. Un baño de luz se filtraba por uno de los rincones del lugar para fumadores, al que aún en mi vagar no había ido, y que hizo que lo duro se transformara en etéreo. Me asomé por una de las ventanas para mirar al exterior: parecía mirar a otro país desde la frontera, nada distinto de lo que sentía en mi hogar, en Cúcuta, cuando miraba las luces del vecino país en la distancia. Estaba tan cerca y a la vez, tan distante.

Porque Berghain se comporta así mismo como un microestado. Sonará raro decirlo, pero diseccionado es un pequeño territorio, con su paso fronterizo, su constitución no escrita, su anarquía organizada y su propio huso horario.

Porque si algo pasa en Berghain es que dentro no sé si se pueden contar las horas, claro.

Dentro, sus “habitantes” —véase, población flotante y población residente— se comportan de una forma particular: es un lugar donde la libertad existe y el conflicto se desvanece. He estado en varios clubes, y en todos —sin excepción— siempre había algún conato de violencia, alguien rompiendo algo, un conflicto a punto de estallar. Aquí, en cambio, nada de eso. O al menos, no lo vi. En ningún otro lugar había sentido un espacio tan propio, tan libre de fricciones. Tampoco había visto un funcionamiento tan preciso: los trabajadores se relevaban con tal naturalidad que apenas se notaba el cambio de turno.

Sucedía también que esta población mutaba. Veía como con cada DJ, los acentos a mi alrededor cambiaban y con ellos, los personajes que bailaban conmigo. Un momento estaba rodeado de jóvenes españoles y al otro momento, chicos orientales. Un parpadeo -parpadeo de varias horas- daba paso a cuerpos definidos envueltos en cuero y tacones.

Mí propia percepción del tiempo fluía de la misma forma que desaparecía mi propia percepción corporal. En un momento estaba tomándome un expreso en una de las cafeterias -que, a mi forma de ver, es uno de los mejores aciertos de un club: proveer de comida, fruta y café muy barato- y en otro estaba viendo a un joven musculoso en jockstraps esperando ser penetrado por una fila de curiosos. Yo en la fila, claramente esperando mi turno, como cuento con más detalle aquí. Lo hacía de forma extraña porque se me permitía hacerlo y sentir curiosidad por participar, aunque ni siquiera el orgasmo fuera mi destino, ni el sexo mi razón. No existe ninguna frontera entre ser homosexual o bisexual o heterosexual… o asexual incluso, ya que el lugar se unge de una neutralidad donde no es necesario tener sexo o estar desnudo, pero nadie te va a juzgar por hacerlo.

Es un manejo procedente de la libertad.

Yorgos me avisa que habían dejado una “terraza” abierta. Era, desde el nivel inferior pasar por alguna puerta o pasillo y encontrarse con una frágil naturaleza casi agónica ante el inminente otoño, un sol que inundaba por completo el lugar al punto que el cielo era blanco y una veintena de cuerpos semidesnudos -entre esos, yo- dialogando entre sí. Era en parte particular ver que el sujeto con el cual había tenido sexo minutos (u horas, no sé) estaba ahi sentado departiendo en la plena naturalidad. Esa extrañeza de ver como una persona puede flexionar su identidad entre dos escenarios y ser en sí, una misma. No pasé mucho tiempo ahí, pero fue tal vez de las escenas más vividas de las que tengo recuerdo.

Porque si hay algo que se debe anotar es que el cruzar la frontera a Berghain y entrar en su particular estado de excepción es precisamente la derrota vasalla de la vanidad. La renuncia definitiva al afán de registrar todo con nuestra cámara fotográfica y permitirse por un solo momento estar en comunión consigo mismo. Es como ese ensimismamiento -casi nazareno- de pertenecer a tu cuerpo y absorber, de forma cruda, todo lo que sucede alrededor. No es para nada desquiciado establecer una relación paralela entre el material desnudo del concreto puro, la aspereza del techno y la purificación de la percepción como único conducto posible del recuerdo.

Eran las 4:30 pm cuando hacia la migración de Berghain para entrar de nuevo en Alemania. Sacudido y entre tanto extasiado, no dejaba de ver a esta reconvertida planta de energía que había sido mi refugio, agradecido plenamente con Yorgos, quien me convenció y me guió en todo momento.

Salimos al exterior y ahí la primera fotografía. Solo pude pensar en una sola persona.

“Catorce horas Alejo”. Catorce horas, donde quiera que estés.

Descansa en paz. No sabes lo mucho que haces falta.